De multiples aventures

Dominicains et Franciscains en pays maya - XVIème siècle

Un voyage de Las Casas au Tabasco et au Chiapas

Pedro de Barrientos à Chiapa de Corzo

Las Casas contre les conquistadors

Fuensalida et Orbita, explorateurs

De nombreuses études

Un frere ethnologue, Diego de Landa

La connaissance des langues mayas

Deux enseignants, Juan de Herrera, Juan de Coronel

Deux freres historiens, Cogolludo et Remesal

Une multitude de constructions

Un Franciscain architecte, Fray Juan de Mérida

Le couvent de Valladolid au Yucatan

Le couvent d'Izamal et ses miracles

Au Yucatan, une église dans chaque village

Un Dominicain infirmier, Matias de Paz

Une difficile entreprise d'évangélisation

La fondation du monastère de San Cristóbal

La province dominicaine de Saint Vincent

Une évangélisation autoritaire

Les Franciscains et la religion maya

Un échec des franciscains à Sacalum, Yucatan

Domingo de Vico, martyr dominicain

La fin de l'aventure

Compléments

Las Casas et la liberté des indiens

L'Histoire Ecclésiastique Indienne de Mendieta

La route de l'évangélisation dominicaine au Guatemala

Le couvent de Ticul, vu par John Lloyd Stephens

Les Franciscains dans la vallée du Colca, au Pérou

La route des couvents du Yucatan au XVIème siècle

La mission dominicaine de Copanaguastla, Chiapas

A votre disposition, sur demande :

- des renseignements concernant les pays mayas,

- des textes numérisés sur la conquête et la colonisation des pays mayas

Correspondance :

moines.mayas@free.fr

|

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS ET LA LIBERTÉ DES INDIENS

|

Indiens Mayas prisonniers, dans Ermilio Abreu Gómez, La Conjura de Xinum, Editorial Macehual, 1977

En 1552, Bartolomé de Las Casas, qui jusqu'à présent n'a rien publié concernant sa doctrine, souhaite diffuser ses idées. Il publie plusieurs traités : la "Très brève relation de la destruction des Indes", le "Huitième remède", la "Dispute ou controverse entre l'évêque Don Fray Bartolomé de Las Casas... et le docteur Ginés de Sepúlveda", son "Manuel de confession", le "Traité prouvant l'Empire Souverain... que les Rois de Castille et de Léon ont sur les Indes" et le traité "Au sujet des indiens qui ont été faits esclaves". Ce texte sur les esclaves sortit des presses le 12 septembre 1552, dans l'atelier de Sebastián Trujillo. Il fut sans doute rédigé pour le Congrès épiscopal de Mexico de 1546, alors que Bartolomé de Las Casas revenait de son évêché du Chiapas.

BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

CINQUIÈME MÉMOIRE

DE LA LIBERTÉ DES INDIENS

qui ont été réduits à la condition d'esclave.

1552

AVANT-PROPOS.

"AU SUPRÊME CONSEIL DES INDES. TRÈS puissants Seigneurs, Votre Altesse a

bien voulu m'ordonner d'exposer par écrit mon sentiment sur la condition des

Indiens que les Espagnols ont soumis comme esclaves à leur service, et sur

le droit qu'ils peuvent avoir de jouir de la liberté. J'ai pensé que je

ferais une chose agréable à Votre Altesse si je publiais ce petit ouvrage,

que j'ai divisé en deux parties : dans la première je prouve la nullité du

droit qu'on prétend avoir de rendre les Indiens esclaves, et dans la seconde

l'obligation où est Sa Majesté, ainsi que Votre Altesse, de déclarer que

telle est leur opinion, en faisant rendre aux Indiens la liberté dont ils

ont été dépouillés.

ARTICLE PREMIER.

Nullité du titre sur lequel on s'est fondé pour rendre esclaves les

Indiens.

"Je me propose de démontrer dans cet article trois propositions : la

première, que tous les Indiens dont on a fait des esclaves depuis la

découverte du Nouveau Monde ont été réduits à cette triste condition sans

raison et sans droit ; la seconde, que la plupart des Espagnols qui ont

aujourd'hui des esclaves indiens sont des possesseurs de mauvaise foi ; la

troisième, que cette qualification peut s'appliquer même à ceux des

Espagnols qui sont maîtres d'esclaves qu'ils n'ont pas acquis par la voie du

partage, mais qui leur ont été livrés par d'autres Indiens.

"Et d'abord il est incontestable que, même dans le cas d'une juste guerre, le fait de la conquête d'un pays ne donne pas au vainqueur le droit d'en réduire les habitants en esclavage. Ceux-ci, ne prenant aucune part active à la guerre, n'y sont pas directement intéressés, et la seule loi qu'on puisse leur imposer c'est de reconnaître pour gouverneur du pays celui qui a vaincu, quoiqu'il soit leur ennemi, d'acquitter les tributs qu'il demande, et de se soumettre aux autres réquisitions tant qu'il occupe le territoire. Il ne pourrait y avoir de difficulté à cet égard que relativement aux soldats qui ont été vaincus et faits prisonniers. Quelques peuples de l'antiquité en faisaient, il est vrai, des esclaves ; mais on se contente depuis bien des siècles de les retenir comme simples prisonniers de guerre, pour les échanger contre d'autres qui sont au pouvoir du vaincu, ou on les retient jusqu'à la paix, pour les rendre lorsque le remboursement des sommes que leur entretien a coûté est convenu ou acquitté.

San Cristóbal de Las Casas, mars 2024, 35ème anniversaire du Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)

"Mais, dans les cas où la guerre est injuste, il n'y a plus ni droit, ni motif, ni raison pour condamner à la servitude je ne dis pas seulement les simples habitants, mais même ceux qui ont porté les armes, puisqu'une injustice ne saurait établir un droit.

"Une guerre peut être injuste de deux manières : premièrement, lorsqu'elle se fait sans autorité légitime ; secondement, lorsqu'étant fondée sur la décision d'une autorité avouée, il est évident qu'il n'y a eu aucune raison de l'entreprendre. Or la guerre qu'on a faite aux Indiens de l'Amérique présente ce double caractère d'injustice.

"Les Espagnols ont attaqué les Indiens sans y être autorisés, puisque les rois catholiques Ferdinand et Isabelle, et ensuite notre empereur et roi actuel, Charles-Quint, n'ont jamais permis aux gouverneurs des Indes, ni surtout à leurs lieutenants, de faire la guerre aux Indiens, hors le cas d'une juste défense. Ils leur ordonnaient, au contraire, de les bien traiter ; de ne jamais donner lieu à aucune plainte de leur part ; de leur rendre le commerce des Espagnols agréable, en leur distribuant comme présents de certains objets de l'industrie européenne, qu'ils recherchent avec empressement, afin de les attirer dans la société des Espagnols, de leur parler de la religion chrétienne, de sa sainte morale, dont il était bien recommandé de donner le bon exemple, pour leur faire estimer l'une et l'autre, et les convertir solidement à notre foi. La même règle était aussi prescrite à l'égard des Indiens qu’on pourrait découvrir.

"Les gouverneurs des îles de l'Océan et des terres fermes de l'Amérique, ni les autres capitaines qui étaient sous leurs ordres ou qui s'étaient rendus indépendants, n'eurent aucun respect pour les ordres du roi d'Espagne. Leurs expéditions n'ayant pour objet que d'enlever l'or et l'argent des Indiens, ils suivirent un système entièrement différent de celui qui leur était indiqué dans leurs instructions. A peine étaient-ils entrés dans une province, qu'ils n'avaient rien de plus pressé que de se rendre maîtres de l'or, de l'argent et des perles que possédaient les Indiens : pour en venir plus facilement à bout, ils établissaient le système de la terreur dès le premier moment de leur invasion, en faisant une horrible boucherie des habitants que le hasard ou la ruse faisaient tomber entre leurs mains ; ils demandaient ensuite à ceux qu'ils avaient épargnés leur or et toutes leurs richesses, et, lorsqu'ils les avaient en leur pouvoir, ils s'emparaient de leurs personnes, les vendaient, ou souffraient plus tard qu'ils mourussent de faim, de fatigue, ou sous les coups dont ils les accablaient.

Bartolomé de Las Casas et le conquistador (Saint Jacques, Tueur de Maures ?), deux conceptions de l'évangélisation. Museo de los Altos de Chiapas, San Cristobal de Las Casas. En arrière, un tableau représentant Las Casas en évêque, auteur inconnu

"Ces conquérants avides, craignant qu'on ne leur imputât le crime de désobéissance, d'insubordination et d'envahissement de l'autorité souveraine, écrivirent plusieurs fois au gouvernement que les Indiens s'étaient mis en état d'hostilité, et que pour se défendre il avait fallu avoir recours à des moyens extraordinaires, parce que le nombre de ces ennemis était infiniment plus grand que celui des Espagnols. Mais cette allégation était insuffisante pour rendre leur guerre légitime ; car si les rois d'Espagne approuvaient qu'on se défendît contre les Indiens, ils s'opposaient en même temps à toute guerre offensive, parce qu'elle rendait plus difficile la soumission volontaire et pacifique de ces peuples au gouvernement de Leurs Majestés.

"Il était encore plus notoire qu'il n'existait aucun juste sujet de guerre contre les Indiens. Lorsque les Espagnols découvrirent le Nouveau Monde, ses immenses royaumes étaient habités par des peuples qui vivaient tranquilles et en paix avec leurs voisins ; il est de la dernière évidence que les Espagnols n'avaient aucun reproche à leur faire, puisqu'ils ne les avaient jamais connus.

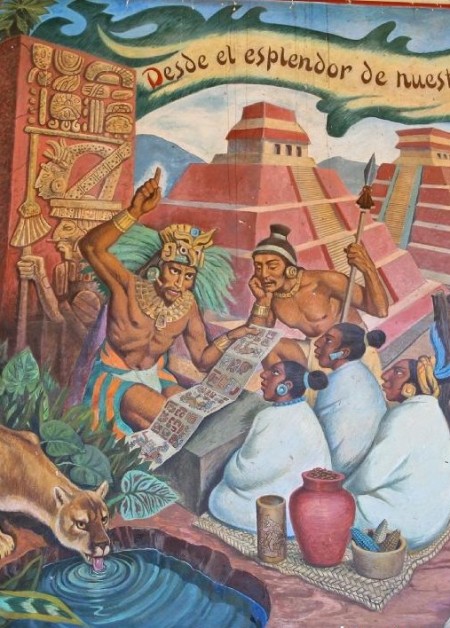

Comitan, Chiapas, la vie des anciens Mayas, sur un mural de la Maison de la Culture

"Les Américains étaient des peuples naturellement pacifiques ; plusieurs avaient même un caractère extrêmement timide, et une complexion délicate et sans force. Ces circonstances rendent inébranlables dans leur opinion ceux des Espagnols qui ont vu l'Amérique sans partager les intentions criminelles des conquérants, et ils persistent à croire que lorsque les Espagnols arrivaient dans un nouveau pays, les habitants n'allaient pas au devant d'eux pour s'opposer à leur entrée, mais qu'ils les recevaient, au contraire, avec des présents et mille démonstrations d'amitié , lorsqu'ils n'avaient aucune raison de s'effrayer ; que, dans le cas contraire, ils s'enfuyaient seulement dans leurs maisons, et quelquefois dans les bois et les montagnes.

"Les hommes qui sont intéressés à faire approuver la conduite des soldats espagnols ont voulu persuader que les Indiens, qui avaient d'abord reconnu l'autorité du roi d'Espagne, s'étaient ensuite révoltés, et que, réunis en masse, ils avaient tenté d'égorger tous les Européens, ce qui était arrivé plusieurs fois, et n'aurait pas manqué d'arriver plus souvent si les Espagnols, pour déjouer leurs complots, n'avaient pris le parti de leur faire la guerre... Cette assertion est un mensonge évident, une véritable déception, et ne prouve rien dans la question dont il s'agit ici, soit parce que de pareilles hostilités furent très rares, et ne peuvent être alléguées lorsqu'il s'agit d'un système général, soit (et ceci est essentiel) parce qu'elles furent toujours provoquées par le vol, l'incendie, le carnage, les coups, et mille autres violences dont les Espagnols se rendaient coupables, et parmi lesquelles il faut surtout compter les travaux forcés, les voyages rapides et lointains sous des fardeaux énormes, l'enlèvement des enfants de l'âge le plus tendre, que les ravisseurs vendaient comme esclaves sous les yeux de leurs pères consternés ; la séparation violente des femmes d'avec leurs maris, et des filles d'avec leurs parents, pour servir à la plus infâme brutalité, lorsque déjà on les avait entièrement dépouillés de leur or, de leur argent, de leurs pierres précieuses, et même, dans les temps de disette, des provisions de maïs qu'ils réservaient pour leur nourriture et celle de leurs familles. Voilà l'incontestable preuve que les Espagnols ont commencé à faire une guerre injuste, quoique, d'après les principes et les lois de la guerre, on soit porté peut-être à penser autrement.

Les religieux libèrent les esclaves indiens (mural de Miguel Angel Polanco, Museo Nacional de Antropología, San Salvador, 2011)

"Tout cela est évident si nous voyons la chose en elle-même et sans sortir du cercle de la politique humaine ; mais elle ne l'est pas moins si nous l'examinons dans les rapports qu'elle peut avoir avec la religion. L'Amérique n'avait jamais eu des chrétiens pour maîtres, comme la Terre Sainte, la Palestine, l'Asie, une partie de l'Afrique, Constantinople et l'Espagne. Les guerres que les chrétiens ont faites à différentes époques dans ces contrées sont conformes au droit canon et approuvées par ses lois, parce qu'elles avaient pour objet de reprendre ce que les nations chrétiennes avaient possédé anciennement, et dont elles n'avaient été dépouillées que par les injustes guerres des mahométans. Mais on n'avait pas de semblables motifs à alléguer pour celles qu'on faisait aux Indiens, et par conséquent rien ne justifiait l'agression militaire qu'on allait exercer.

"On ne serait pas plus fondé à établir le droit d'attaquer les Indiens sur ce qu'il est dit dans les canons que cette mesure est légitime lorsque les idolâtres mettent obstacle à l'exercice du culte chrétien : les Indiens ne pouvaient se trouver dans cette disposition à l'égard des Européens avant que les Espagnols fussent arrivés dans leur pays, puisqu'ils n'avaient aucune idée de l'Europe, et qu'ils ignoraient par conséquent qu'il y eût des Espagnols dans le monde. Et ceci convient également au temps qui suivit la conquête : premièrement, parce que les naturels témoignèrent la plus grande envie de connaître et d'embrasser la religion chrétienne tant que les Espagnols ne la rendirent pas odieuse par leurs cruautés et leur conduite infâme ; c'est ce que peuvent attester toutes les âmes honnêtes et dignes de foi qui ont été en Amérique, et particulièrement les religieux qui l'ont vu et vérifié tous les jours : secondement, parce qu'une fois soumis au joug des Espagnols, il leur eût été impossible de s'opposer au culte du vrai Dieu.

Juan O' Gorman, Retablo de la Independencia de México, 1960, Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, México

"Si les Indiens ont abandonné, dans plusieurs parties de l'Amérique, la religion chrétienne, et se sont enfuis dans les montagnes, ce n'est point à eux qu'il faut en faire le reproche, mais aux Espagnols, qui les poussaient à cette extrémité en les faisant mourir de faim et de soif, et par les traitements les plus barbares que des tyrans puissent inventer. Quelle opinion pouvaient-ils se faire d'une religion qu'ils connaissaient si imparfaitement, mais dont la morale leur semblait convenir à des tigres plutôt qu'à des hommes ? Oui, il est très certain et indubitable que les Indiens d'Amérique ne se sont jamais opposés, ni positivement ni directement, au véritable culte de Dieu : ainsi, l'opinion des théologiens qui permettent la guerre contre ceux qui se rendent coupables de ce péché n'a rien de commun avec notre question, et ne peut être une garantie pour la morale des conquérants espagnols.

"L'idolâtrie des Indiens ne suffit pas pour qu'on ait le droit de leur faire une guerre active, parce que Dieu s'en est réservé le jugement. Le pape, malgré sa qualité de vicaire de Jésus-Christ, n'a de pouvoir direct visible que sur les hommes qui sont devenus des sujets de l'Eglise par la profession qu'ils ont faite du christianisme en recevant le baptême ; à l'égard des autres, son droit se borne à nommer et à envoyer directement ou par ses représentants, tels que le roi de Castille, des prédicateurs de l'Evangile pour les engager à permettre qu'on leur prêche la foi, à écouter les missionnaires, et à recevoir la doctrine qu'on leur annonce. Son autorité ne va pas plus loin parce qu'il ne peut y avoir lieu ici à aucune des exceptions que font naître des obstacles positifs et formels mis à la profession de l’Evangile, et que le pape a le droit d'écarter en appelant la guerre contre les idolâtres.

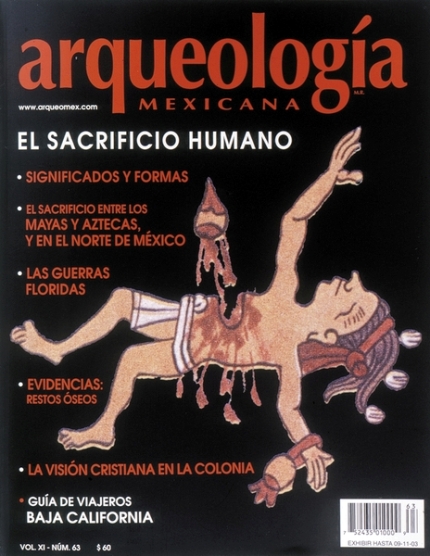

Sacrifice humain. Arqueología Mexicana

"On a prétendu que les Indiens occidentaux offraient à leurs dieux des victimes humaines, et que cette coutume justifiait assez une guerre entreprise pour conserver l'espèce humaine, en abolissant plus ou moins ces affreux sacrifices. Cette allégation n'est qu'un mensonge, parce qu'on n'immole des hommes aux faux dieux que dans un très petit nombre de districts de l'Amérique, et parce qu'en supposant même que cette superstition fut très répandue, il ne s'ensuivrait pas que le prince d'un royaume éloigné, sans autorité sur ces peuples ni sur leur souverain légitime, pour se croire autorisé de Dieu même à leur faire (sans en avoir jamais reçu la moindre offense) une guerre ruineuse, funeste à un grand nombre de soldats, et dont le succès ne saurait être certain.

"C'est encore le jugement qu'il faut porter de l'acharnement avec lequel on

accuse les Indiens de blasphémer le nom de Dieu, et de la conséquence qu'on

veut en tirer pour une véritable guerre. Quelques passages des canons de

l'Eglise, dont on abuse dans cette circonstance, n'ont de rapport qu'au cas

où les infidèles scandalisent par leurs discours contre le christianisme

ceux qui le professent, de manière qu'il en résulte un tort réel pour la

religion chrétienne, comme cela se vérifie sur toute la côte de l'Afrique

septentrionale, à l'égard de l'Espagne, de la France et même de l'Italie.

"La sodomie et d'autres péchés contre nature, dont les ennemis des Indiens les accusent pour les perdre dans l'esprit des hommes, ne seraient pas un motif de guerre plus légitime, en supposant même qu'ils fussent justement imputés à ces peuples. Dieu a bien châtié des villes coupables de pareils crimes ; mais c'est directement et par lui-même qu'il a exercé cette justice, et on ne voit point qu'il ait jamais confié à un gouvernement le soin de punir ces péchés commis par une autre nation, ayant des chefs et des magistrats investis d'une force suffisante pour les réprimer.

"Il ne faut pas avoir plus de confiance dans un autre prétexte qu'on fait valoir, et d'après lequel la charité permet toute guerre capable de sauver des innocents d'une mort inévitable. Or cette maxime s'applique, dit-on, naturellement aux Indiens de l'Amérique, que l'on sait avoir sacrifié quelquefois des enfants à leurs idoles ; outre qu'on ne peut qu'être touché de compassion en voyant périr un si grand nombre de créatures innocentes avant l'âge de raison, et sans avoir reçu le baptême, qui leur eût procuré le bonheur éternel. Cette manière de raisonner ne prouve absolument rien, parce que Dieu sait mieux que les hommes quel doit être le sort des enfants qui meurent dans les immenses pays où la religion chrétienne est inconnue. Sa miséricorde est infiniment plus grande que la charité de tous les hommes ensemble, et cependant il permet que les choses suivent leur cours ordinaire, sans charger personne d'en empêcher les conséquences par le moyen de la guerre.

"Ce n'est pas un malheur moins déplorable de voir tant de créatures raisonnables vivre et mourir sans connaître l'Evangile, et sans faire profession de la religion chrétienne ; cependant Dieu l'a permis ainsi dans les Indes occidentales pendant quinze siècles, jusqu'à la découverte de ce pays par Christophe Colomb, et il le permet encore dans beaucoup d'autres parties du monde. Il ne nous est pas permis de scruter les desseins secrets qui font agir la Providence, et surtout de nous croire autorisés à prêcher l'Evangile et à répandre la religion chrétienne par d'autres moyens que ceux que Jésus-Christ a prescrits lui-même, et dont il a donné le modèle pendant sa mission divine. Sa volonté est ici rigoureusement exprimée, et on ne peut attribuer à la charité ce qui est contraire à la doctrine et aux exemples de celui qui est la charité par essence.

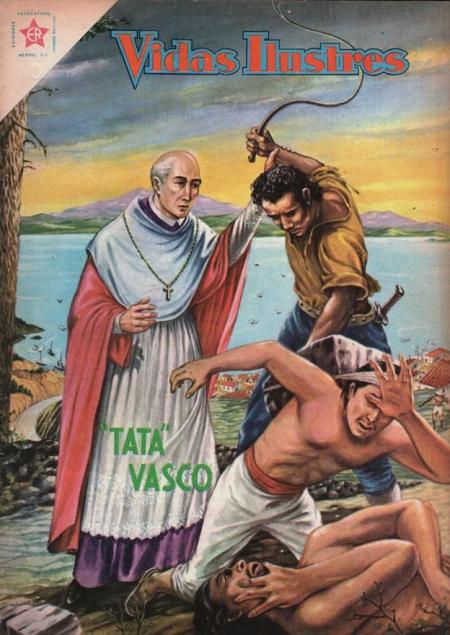

Don Vasco de Quiroga protège les esclaves indiens, Novaro, Vidas Ilustres, 1959

"D'un autre côté, les hommes justes et éclairés de tous les pays chrétiens sont d'accord sur l'axiome de morale qu'il n'est jamais permis de faire le mal pour qu'il en arrive du bien, attendu que le péché par lequel on commence est certain et présent, tandis que les avantages qu'on se promet ne sont qu'éventuels et incertains.

"Cette règle s'applique dans toute son étendue aux guerres que les Espagnols ont l'habitude de faire dans les Indes. Dans toutes ils ont commencé par tuer et par voler sans distinction d'âge, de sexe ni de condition ; ici les résultats échappent au calcul par leur nombre et par leur gravité.

"C'est ce qui est prouvé par un grand nombre de documents, et surtout par les informations reçues dans les procès intentés contre des vice-rois et des gouverneurs, qui tous ont été des voleurs, des meurtriers, des méchants, et les plus mauvais des chrétiens, à l'exception du vice roi don Antonio, de l'évêque de Cuenca, don Sébastien Ramirez, et du licencié Cerrato.

"Que l'on ajoute à tout cela le tableau des moyens employés par les Espagnols pour assurer l'esclavage des Indiens, et il sera évident comme la lumière qui nous éclaire qu'il n'y a eu qu'injustice et nullité de droit dans les motifs qu'ils ont allégués pour justifier leurs prétentions." [...]

(Traduction : J.A. Llórente, Oeuvres de Don Barthélémi de Las Casas, Paris, 1822, Eymery, Libraire-Editeur)

Las Casas tente de libérer les esclaves indiens, voir la page :

"Las Casas contre les conquistadors"

Un groupe d'esclaves indiens porte une croix gigantesque ; dernière séquence du film mexicain "Cabeza de Vaca ", 1990

Bartolomé de Las Casas au congrès ecclésiatique de Mexico de 1546

"236. Seuls Monseigneur l’Evêque du Chiapas, Frère Bartolomé de Las Casas et le très religieux Frère Luis Cáncer déploraient qu’on n’ait pas discuté et réglé l’un des principaux sujets, à savoir la coutume persistante de réduire les indiens en esclavage. Monseigneur l’Evêque proposa ce thème à plusieurs reprises : sa proposition n’avait pas d’effet parce que le Vice-Roi pensait que, pour raison d’Etat, il ne convenait pas d’en discuter ; mais plus tard, ébranlé par l’insistance du vénérable pasteur, le même Vice-Roi, comme s’il craignait Dieu, bouscula la raison d’Etat de ce monde et se préoccupa d’une raison plus haute, l’obéissance à la volonté divine. Il donna donc l’autorisation d’organiser, dans ce couvent impérial de Notre Père Saint Dominique, toutes les réunions qui sembleraient opportunes à Sa Grandeur, pour traiter le sujet qu’elle proposait ou d’autres sujets de justice et de raison, dont il rendrait compte ensuite à l’Empereur très catholique afin d’en mettre à exécution les décisions. Les participants au congrès se réunirent de nouveau (sans les évêques) ; les débats publics durèrent plusieurs jours et, au vu des arguments probants, étayés par la forme juridique donnée à la sommation (requerimiento) que l’on faisait aux indiens dans les débuts, et que le Frère Luis avançait, bien préparés et exposés, ils conclurent que les indiens étaient libres et non en servitude et que chacun était obligé à leur rendre immédiatement la liberté que Dieu leur avait accordée. Les réunions de Mexico s’achevèrent au début du mois de novembre ; on écrivit à l’empereur ; sa majesté porta remède aux torts qui avaient été faits et donna aux indiens la liberté à laquelle ils avaient droit."

(Fray Juan Bautista Méndez, Cronique de la province de Saint Jacques de Mexico de l’ordre des prédicateurs (1521-1564), livre deuxième, chapitre 16)

Les héros mexicains, Benito Juarez et Bartolomé de Las Casas, peints sur des chaises (Casa de los Venados, Valladolid, Yucatán)

Bartolomé de Las Casas: Confesionario (1552)

“Quatrièmement, si le pénitent tient des Indiens en esclavage, quelle qu’en soit l’origine, le titre de propriété, ou la voie par laquelle il les a obtenus, il doit immédiatement les remettre en liberté, de façon irrévocable, sans aucune réserve ou condition. De plus il doit leur demander pardon pour le préjudice qu’il leur a causé en les rendant esclaves, en leur ôtant leur liberté, ou en étant complice de tout ce qu’ils ont subi. S’il ne les a pas lui-même réduits en esclavage, il doit leur demander pardon pour les avoir achetés, possédés et s’en être servi en toute mauvaise foi. Car il est très certain, et le confesseur doit le savoir, qu’il n’existe dans les Indes aucun Espagnol ayant agi en bonne foi, dans les quatre situations suivantes : la première concerne les guerres de conquête ; la seconde, les escadres affrétées en Terre Ferme afin d’attaquer et de voler les Indiens des îles ; la troisième, le rapt et le commerce des Indiens vendus comme esclaves ; la quatrième, la fourniture et la vente d’armes destinées aux tyrans conquistadors, alors engagés dans les conquêtes, les violences et les méfaits décrits ci-dessus. On exigera donc qu’un dédommagement soit versé aux Indiens en proportion de ce que le pénitent a gagné grâce à leur mise en esclavage, pendant tant de mois ou d’années, le confesseur étant juge du montant de la juste indemnisation en fonction de leur travail, du service rendu et du tort qui leur a été fait. »

(Bartolomé de Las Casas : Confesionario, Avisos y Reglas Para Confesores)

Bartolomé de las Casas délivrant un esclave indien, gravure de Tomás Carlos Capuz, la Ilustración Española y Americana, 1881

Motolinia, un franciscain opposé à Bartolomé de las Casas :

"Après ce que j’ai dit auparavant, j’ai vu et lu un traité composé par las Casas au sujet des esclaves faits dans notre Nouvelle Espagne et dans les îles et un autre reprenant l’avis qu’il donna sur l’opportunité des « repartimientos » d’indiens: il affirme qu’il a composé le premier à la demande du Conseil des Indes et le second sur ordre de Votre Majesté. Aucun homme de quelque nation que ce soit, de quelque régime ou condition que ce soit, ne peut les lire sans ressentir une aversion et une haine mortelle envers tous les habitants de notre Nouvelle Espagne ni les tenir pour les plus détestables gens parmi toutes les nations qui existent sous la voûte céleste. C’est l’effet de ces écrits rédigés sans charité et qui procèdent d’un esprit étranger à toute piété et humanité. […] Puisse Dieu pardonner à ce las Casas qui déshonore et diffame si gravement, qui injurie et outrage d’une façon si terrible toutes nos Communautés et la nation espagnole, son Souverain et ses Conseils, ainsi que tous ceux qui administrent la justice dans ces Royaumes au nom de Votre Majesté."

(Lettre de Fray Toribio de Motolinía à l’Empereur Charles Quint, de Tlaxcala, le 2 janvier 1555)

La rue Motolinia, à Mexico

Un précurseur de Bartolomé de Las Casas : Matías de Paz

"1° Notre Roi très chrétien peut-il imposer sa loi à ces Indiens ?

"Réponse. – Des Princes chrétiens ne peuvent combattre les infidèles que pour répandre la vraie religion et non pour accroître leur pouvoir ou leur richesse. C’est pourquoi ils ne doivent pas envahir un territoire dont les habitants, jusqu’alors ignorants du christianisme, désireraient y être initiés. Et il leur sied d’abord de requérir les infidèles d’embrasser la vraie foi.

"2° Le Roi peut-il exercer sur les Indiens un pouvoir politique ?

"Réponse. – Si on ne les a pas conviés à faire partie de la chrétienté, les infidèles peuvent à bon droit se défendre, même si le Roi a trouvé dans son zèle missionnaire et dans l’approbation pontificale les motifs d’une juste guerre. Ils ne peuvent être traités en esclaves que s’ils refusent obstinément obéissance au prince ou repoussent la vraie foi.

"3° Ceux qui ont exigé de ces Indiens des travaux pénibles et les ont traités en esclaves doivent-ils faire réparation ?

"Réponse. – Seule une autorisation pontificale pourrait conférer au Roi le droit de gouverner ces Indiens et d’en faire à jamais ses sujets. Par conséquent ceux qui ont opprimé des Indiens convertis doivent réparer leurs torts. Quand les Indiens seront convertis, on pourra légitimement, comme c’est le cas pour tout sujet, en exiger quelques services – plus grands même que ceux que doivent les chrétiens d’Espagne (pourvu qu’ils demeurent raisonnables) pour couvrir les frais (voyages et autres) qu’exigent le maintien de l’ordre et la bonne administration de ces pays lointains."

(Matías de Paz, De dominio Regum Hispaniae super Indos, 1512)

On marque les esclaves indiens au fer rouge (fresque de José Chávez Morado, 1955-1966, dans le Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, à Guanajuato)

Une lettre de Pierre Martyr d'Anghiera, du Conseil des Indes :

"Apprenez maintenant ce que nous avons résolu en conseil. On a longtemps discuté, car les opinions sont très contradictoires, sur la liberté qu'il faut accorder aux Indiens. On n'a, jusqu'à présent, pris aucune résolution définitive.

"Le droit naturel et le droit canon ordonnent, il est vrai, que tous les hommes soient libres, mais le droit romain admet une distinction, et l'usage contraire s'est établi. Une longue expérience a, en effet, démontré la nécessité de rendre esclaves et de priver de la liberté ceux qui, par nature, sont enclins à des vices abominables et qui, faute de guides et de protecteurs, retournent à leurs impudiques erreurs. Nous avons cité devant le conseil des Frères dominicains à vêtement blanc et noir, et des Franciscains déchaussés qui ont longtemps résidé dans ces pays, et nous leur avons demandé ce qu'ils pensaient à ce sujet. Ils sont tombés d'accord que rien n'était plus dangereux que de leur laisser la liberté. Vous connaîtrez plus tard les détails de cette affaire. En voilà assez pour aujourd'hui. Portez-vous bien."

(Lettre de Pierre Martyr d'Anghiera à l'archevêque de Cosenza, Mantua Carpetana ou Madrid, le 7 mars 1525)

John Kenneth Turner, Los esclavos de Yucatán, Fondo de Cultura Económica, México

Au début du XXème siècle, John Kenneth Turner mène une enquête au Yucatan sur la situation des indigènes, retenus pour dette dans les plantations de henequen et traités comme des esclaves

"L’esclavage au Mexique ? Oui, moi je l’ai découvert. Je l’ai découvert d’abord au Yucatán […]

Les hacendados ne parlent pas d’esclaves au sujet de leurs travailleurs ; ils les qualifient de gents ou d’ouvriers, surtout lorsqu’ils parlent à des étrangers ; mais quand ils en parlaient confidentiellement avec moi ils disaient : oui, ce sont des esclaves. Pourtant, je n’ai pas retenu ce qualificatif même si le terme d’esclave avait été prononcé par les propriétaires d’esclaves eux-mêmes. La preuve d’un fait quelconque, il faut la chercher dans les conditions réelles et non dans les mots. L’esclavage, cela signifie la propriété sur le corps d’un homme, si absolue qu’elle peut être transférée à un autre ; propriété qui donne au bénéficiaire le droit de s’approprier ce que produit ce corps, de le faire mourir de faim, de le punir à sa volonté, de l’assassiner impunément. Voilà l’esclavage porté à son extrême ; voilà l’esclavage que j’ai découvert au Yucatán.

Les hacendados yucatèques ne nomment pas leur système esclavage ; ils l’appellent service forcé pour dettes. Nous ne nous considérons pas propriétaires de nos ouvriers ; nous considérons qu’ils sont en dette envers nous. Et nous ne considérons pas que nous les achetons ou que nous les vendons, mais que nous transférons la dette et l’homme lié à elle. C’est la formule avec laquelle don Enrique Cámara Zavala, presidente de la Cámara Agrícola de Yucatán, expliquait l’attitude des rois du henequén en la matière. L’esclavage est contraire à la loi ; nous n’appelons pas cela esclavage, m’assurèrent le plus souvent les hacendados."

(John Kenneth Turner, Mexico barbaro, chapitre 1, Les esclaves du Yucatan, 1910)

2025 "Des Frères chez les Mayas"

|

Bartolomé de las Casas, gravure de la série "Portraits des Espagnols illustres", de Tomás López Enguídanos et José López Enguídanos (1801)

Bartolomé de Las Casas, peinture murale dans l'église de Santa Maria de los Angeles à Managua, Nicaragua, Sergio Michilini, peintre, 1985

San Cristobal de Las Casas, monument de Bartolomé de Las Casas

Une version française de la controverse de Valladolid sur la juste guerre

Un ouvrage sur Las Casas (Editions Payot, Paris, 1982). Sur la couverture, est reproduit le tableau de Felix Parra (1845-1919)