De multiples aventures

Dominicains et Franciscains en pays maya - XVIème siècle

Un voyage de Las Casas au Tabasco et au Chiapas

Pedro de Barrientos à Chiapa de Corzo

Las Casas contre les conquistadors

Fuensalida et Orbita, explorateurs

De nombreuses études

Un frere ethnologue, Diego de Landa

La connaissance des langues mayas

Deux enseignants, Juan de Herrera, Juan de Coronel

Deux freres historiens, Cogolludo et Remesal

Une multitude de constructions

Un Franciscain architecte, Fray Juan de Mérida

Le couvent de Valladolid au Yucatan

Le couvent d'Izamal et ses miracles

Au Yucatan, une église dans chaque village

Un Dominicain infirmier, Matias de Paz

Une difficile entreprise d'évangélisation

La fondation du monastère de San Cristóbal

La province dominicaine de Saint Vincent

Une évangélisation autoritaire

Les Franciscains et la religion maya

Un échec des franciscains à Sacalum, Yucatan

Domingo de Vico, martyr dominicain

La fin de l'aventure

Le retour dans les monastères

Compléments

Las Casas et la liberté des indiens

L'Histoire Ecclésiastique Indienne de Mendieta

La route de l'évangélisation dominicaine au Guatemala

Le couvent de Ticul, vu par John Lloyd Stephens

Les Franciscains dans la vallée du Colca, au Pérou

La route des couvents du Yucatan au XVIème siècle

La mission dominicaine de Copanaguastla, Chiapas

A votre disposition, sur demande :

- des renseignements concernant les pays mayas,

- des textes numérisés sur la conquête et la colonisation des pays mayas

Correspondance :

moines.mayas@free.fr

|

LE RETOUR DANS LES MONASTÈRES ?

|

Dessin de Fermín Revueltas dans "Zozobra" de Ramón López Velarde, 1919

Après l'aventure, le retour à la vie monastique ?

L'aventure des Franciscains et des Dominicains auprès des Mayas du Chiapas, du Guatemala et du Yucatan se stabilise au début du XVIIème siècle.

La population maya, clientèle privilégiée des moines, s'effondre, décimée par les épidémies et l'exploitation. En contrepartie, la part de la population espagnole et métisse s'accroît. La monarchie espagnole n'est plus aussi sensible au sort des indiens qui sont marginalisés.

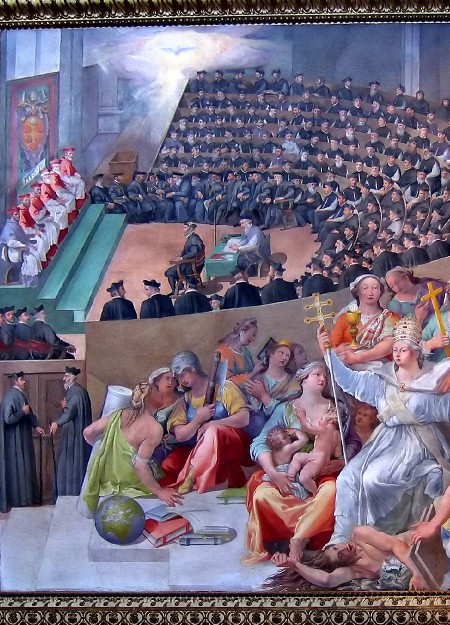

Le Concile de Trente, Pasquale Cati, 1588, Santa Maria in Trastevere, Rome

Le Concile de Trente (1545-1563) décide de réformer l'église catholique afin de contrer l'expansion du protestantisme. Le Pape reprend en main le travail de conversion des païens, qu'il avait concédé aux monarques espagnols. Il charge les évêques et les prêtres "clercs" d'encadrer les fidèles, précise la doctrine et prévoit de mieux former les prêtres grâce à un réseau de séminaires.

En pays maya, les paroisses vont donc peu à peu être occupées par des prêtres et les Frères seront priés de rentrer dans leurs couvents pour se consacrer aux études et à la prière. Mais la substitution se fera lentement, faute de prêtres et les Ordres mendiants resteront dominants pendant longtemps.

La présence des ordres monastiques en pays maya et au delà : les frères du noviciat franciscain d'Amérique Centrale et des Caraïbes présentent les drapeaux de leurs différents pays (juillet 2022)

Philippe II ne se presse pas pour appliquer la réforme qui va créer en Amérique une hiérarchie catholique dépendant de Rome et parallèle à l'administration coloniale. Vingt ans après le Concile, il adresse un décret aux évêques du Mexique, qui l'appliqueront sans enthousiasme :

Les Frères ont assuré l'évangélisation à titre provisoire

"Le père Alonso de Noreña apprécia peu la dernière année de sa charge de Provincial et toute la province s’inquiéta beaucoup à cause d’un décret royal qui parvint en plusieurs exemplaires aux évêques de la région, et qui dit en propres termes :

"Le ROI. Depuis notre Conseil, au père évêque du Guatemala au nom du Christ. Vous savez déjà que, conformément à ce qui est ordonné et établi par la sainte Eglise romaine et à la tradition ancienne reçue et conservée dans la chrétienté, l’administration des saints sacrements appartient aux prêtres clercs, dans le cadre des paroisses des églises, en s’appuyant sur les religieux des Ordres, qui font office de coadjuteurs pour la prédication et la confession ; et que si dans les Indes, par concession apostolique, on a confié aux religieux des Ordres mendiants la prédication et les cures, ce fut en raison du manque à l’époque de ces prêtres clercs et de la disponibilité que les religieux avaient pour s’occuper de la conversion, de la prédication et de l’enseignement des indigènes, avec le zèle et l’efficacité voulus, qui de fait étaient les buts visés par cette disposition, et dont les résultats ont été très conformes à ce que l’on souhaitait et souhaite encore : les religieux, avec une vie apostolique et une sainte persévérance, ont produit tant de fruits que grâce à leur prédication, avec la grâce et l’aide de Notre Seigneur, une grande multitude d’âmes est venue à sa connaissance."

Ils doivent maintenant céder la place aux prêtres et aux évêques

"Mais parce qu’il convient de ramener cette affaire à son principe, et qu’autant que possible elle soit restituée à l’usage normal et reconnu de l’Eglise, concernant l’organisation des paroisses et de la prédication, afin que cette dernière ne fasse pas défaut aux indiens, je vous prie et je vous demande, dorénavant, si vous avez des clercs qualifiés, de les nommer dans les dites cures, prédications et bénéfices, de préférence aux frères, en conservant pour les nominations l’ordre inscrit dans la liste établie sous notre patronage. Et pendant la période où vous n’auriez pas les clercs voulus pour toutes les prédications et bénéfices, répartissez les postes restants également entre les Ordres qui sont dans vos provinces, de façon qu’il y ait de tout, afin que chacun travaille selon son devoir de se surpasser dans ce si saint et apostolique exercice ; et vous veillerez sur eux tous, tel un bon pasteur, pour que vos subordonnés soient motivés et qu’il se fasse le profit attendu parmi ces indigènes, soulageant ainsi notre conscience et la vôtre. A Lisbonne, le 29 janvier 1583. Moi le Roi. Par ordre de Sa Majesté, Antonio de Eraso."

"Je ne sais pas si un seul évêque des provinces du gouvernement du Guatemala innova en application de ce décret et enleva un village aux religieux, pour le donner à administrer aux clercs ; au contraire, ils décidèrent d’alerter sa Majesté en lui faisant part des nombreux et graves inconvénients que sa décision pouvait entraîner et d’en attendre la confirmation avant de la mettre à exécution."

(Fray Antonio de Remesal, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, Livre 11, chapitre 5)

Antigua Guatemala, le palais de l'archevêque, situé à côté de la cathédrale, tout juste restauré, 2022

Les évêques s’efforcent désormais de limiter l’influence des Frères

"Alors le roi notre seigneur nomma à sa place [à la place de Francisco Marroquín, premier évêque du Guatemala, décédé en 1563] don Bernardino de Villalpando, évêque de l’île de Cuba, ou de La Havane, qui vint aussitôt à Guatemala, avec de grandes démonstrations d’autorité, accompagné d’une suite nombreuse et d’une grande famille. Le saint Concile de Trente avait révoqué bien des privilèges des ordres mendiants : ce seigneur évêque, non content de supprimer les privilèges en question, les empêcha de bénéficier de ceux qui leur restaient, en se fondant sur quelques informations équivoques qu’il interprétait à la défaveur des religieux. Mais on ne peut rejeter la faute sur ce seul prélat car beaucoup d’autres, dans l’église de Dieu, agirent de même. […]

Le très saint père Pie Cinq a dressé la liste de toutes les vexations et offenses faites par les évêques aux frères mendiants ; l’évêque de Guatemala les mit toutes en œuvre, sans en oublier aucune, au détriment des Frères de Saint Dominique et de Saint François qui vivaient dans son évêché, enlevant aux Franciscains les villages qu’ils avaient à leur charge. […] Les souffrances qu’ils subirent à cette époque furent véritablement insupportables et très grandes les douleurs qu’ils éprouvèrent. Leurs adversaires les traitèrent avec une injustice flagrante, se comportant comme des hérétiques envers eux, plutôt que comme des gens appartenant à l’Eglise de Dieu.

L’évêque usa d’une aussi grande rigueur envers les religieux de Saint Dominique. Il ôta au père fray Alonso de Villalva et je pense à quelques autres, le droit de prêcher et de confesser. Il interdit aux indiens de la campagne de venir chaque dimanche entendre la messe dans l'église ou la chapelle du couvent de Saint Dominique, comme ils en avaient l’habitude et les obligea à se rendre à la cathédrale."

Le marché de San Martín Jilotepeque, aout 2024

"Les persécutions qu’il infligea aux Frères furent si intolérables qu’ils sortirent de la ville, en abandonnant le couvent, avec l’idée de s’installer dans le village de San Martin, au-delà de Chimaltenango. Mais ils furent retenus par les habitants de la ville et ses dirigeants et revinrent à leur monastère. Ils prenaient grand soin de ne pas donner à l’évêque d’occasion de s’exaspérer à leur sujet mais leur zèle ne pouvait rien en la matière et le moindre prétexte lui était suffisant pour jeter le trouble et les dénigrer auprès du public. Et sa principale occupation de l’époque était de lancer des enquêtes à leur encontre, sur leur vie et leurs mœurs, dans l’espoir d’y trouver une grande brèche par laquelle évincer les Frères du ministère des indiens et y faire entrer les clercs."

(Fray Antonio de Remesal, Historia general de las Indias occidentales y particular de la Gobernación de Chiapa y Guatemala, livre X, chapitre XXI)

Procession devant l'église de Saint-Dominique, Basilique du Rosaire, dans la capitale actuelle du Guatemala (octobre 2024)

Les Frères parviennent à se maintenir dans les paroisses du Chiapas et du Guatemala :

"Le contenu et l’orientation de cette décision royale [la cédule du 29 janvier 1583] se diffusa aussitôt parmi les religieux, forts inquiets et craignant d’être privés de leurs paroisses et de leurs missions, puisqu’il y avait de très nombreux clercs disponibles pour les occuper dans les évêchés du royaume. Leur principale préoccupation fut dès lors de trouver le moyen de se maintenir dans leur position dominante, conscients que la cédule royale ne se limitait pas au seul évêché du Guatemala mais s’étendait dans les mêmes termes, arguments et conséquences aux évêchés du Chiapas, du Nicaragua et du Honduras. Ainsi, ils cherchaient avant tout à en retarder l’exécution, pendant que, dans chaque communauté, on choisissait les personnalités les plus éminentes et influentes, les plus compétentes pour aller négocier en Espagne cette affaire de la plus haute importance et cela fut mis en œuvre sans délai.

"Ils discutèrent entre eux de ces projets, rédigèrent de longs argumentaires et obtinrent, à l’attention du roi, des lettres de soutien de la part de tous les évêques alors en poste dans les Cathédrales de notre royaume, qui eux-mêmes étaient des religieux (puisque, nous l’avons dit, don fray Gómez Fernández de Córdova occupait le siège de Guatemala, don fray Gerónimo de Corella celui de Valladolid de Comayagua au Honduras, et tous deux étaient religieux Hiéronymites ; don fray Pedro de Feria, de l’ordre des Prédicateurs, occupait celui de Ciudad-Real de Chiapa et don fray Antonio de Zayas, de l’ordre des frères mineurs de Saint-François, celui de León de Nicaragua) et qui, partageant leur point de vue, apportèrent un appui à l’entreprise avec toute la chaleur possible. Les religieux, ayant réuni les moyens les plus opportuns pour aboutir à coup sûr au succès de cette affaire, en vinrent à désigner, selon les modalités prévues par leurs statuts, les personnes qui devaient aller en délégation en Espagne, avec pour seul objectif de réussir cette négociation. Parmi les pères les plus expérimentés des provinces de Saint François et de Saint Dominique, on retint les noms de Fray Juan de Castro, de la province de Saint Vincent du Chiapas et du Guatemala des Prédicateurs et de Fray Bernardino Pérez, de celle du Nom de Jésus du Guatemala des Mineurs de Saint François […] ; et du fait que ces personnes étaient très imposantes, respectables et d’une vie exemplaire, aussitôt arrivées à la Cour, elles rencontrèrent un accueil chaleureux lors des audiences que leur accorda le roi […] ; le roi s’étant informé auprès de ceux qu’il convenait de consulter, sa majesté donna l’ordre d’envoyer une cédule royale où elle dit :

« […] J’ai décidé de vous écrire à ce sujet et je vous demande donc de réunir les personnes de votre choix, […] de discuter de tout ce qui concerne cette affaire ainsi que des solutions à lui donner, et de m’adresser un rapport circonstancié sur l’exécution de la cédule en question, avec la liste des missions et des villages de votre province du Guatemala qui sont confiés aux religieux de tous les Ordres […] ; Et, comme je l’écris par ailleurs aux prélats, je vous demande, dans l’intervalle, de suspendre l’exécution de la licence et de laisser les missions aux Ordres et aux religieux, en toute liberté et paix, de façon à ce qu’ils conservent comme auparavant celles qu’ils ont gérées, gèrent de fait et devraient gérer, sans qu’il soit fait la moindre nouveauté, y compris dans les modalités de présentation et de nomination ; […] – A Aranjuez, le 16 mars 1586 – Moi le roi – Sur ordre de sa majesté, Matheo Vásquez. »

"[…] Mais cette cédule que nous venons de transcrire, bien qu’elle fût alors favorable aux religieux, il me semble à présent qu’elle l’est pour le clergé, car certains de ses termes coïncident avec les orientations du Saint Concile de Trente."

(Francisco de Fuentes y Guzmán (1643-1700), Recordación Florida, Deuxième partie, Livre onzième, chapitres X et XI.)

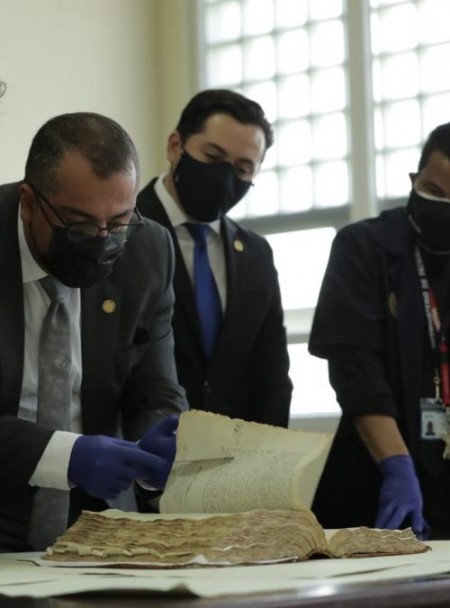

L'UNESCO inscrit le manuscrit de la Recordación Florida de Francisco de Fuentes y Guzmán sur sa liste des oeuvres "Mémoire du Monde" (16 avril 2021)

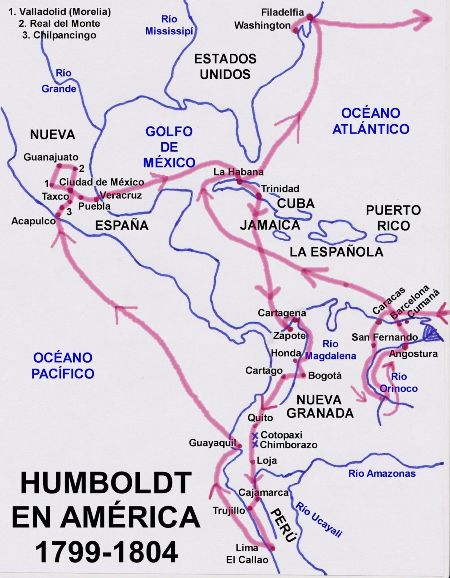

Humboldt peut encore mesurer la puissance des ordres monastiques, en 1800, lors de son voyage dans les missions de l'Orénoque, au Vénézuela :

"En général, pour voyager agréablement dans les missions espagnoles, il serait imprudent de se fier uniquement au passeport émané de la secrétairerie d’Etat de Madrid ou des gouverneurs civils : il faut se munir de recommandations données par les autorités ecclésiastiques, surtout par les gardiens des couvents ou par les généraux des ordres résidant à Rome, qui sont infiniment plus respectées des missionnaires que ne le sont les évêques. Les missions forment, je ne dirai pas, d’après leurs institutions primitives et canoniques, mais dans le fait, une hiérarchie distincte, à peu près indépendante, et dont les vues s’accordent rarement avec celles du clergé séculier."

(Alexandre de Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait de 1799 à 1804 par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland)

Les voyages de Humboldt en Amérique

Des traces matérielles considérables subsistent de cette aventure, écrits, musiques, constructions, urbanisme..., dans les pays mayas, au Guatemala comme au Mexique. Mais la principale empreinte laissée par les moines, on la trouve dans la religion catholique, pratiquée massivement dans les deux pays, avec ses particularités, notamment la dévotion à la Vierge de Guadalupe, apparue aussi au XVIème siècle.

Juan Diego rencontre l'évêque de Mexico, Juan de Zumárraga, franciscain :

"170. Elle m´envoya au sommet de la colline, où je l´avais vue auparavant, pour que je cueille diverses roses de Castille.

171. Quand je les eu cueillies, je descendis les lui amener;

172. Elle les prit de ses saintes mains,

173. Et les déposa de nouveau dans le creux de mon poncho,

174. Pour que je te les apporte, pour que je te les remette personnellement.

175. Bien que je sache parfaitement que ce n´est pas le lieu où les fleurs

poussent, là-haut, au sommet de la colline, parce qu´il y a trop de rochers,

de ronces, de cactus, de faux–poivriers, je n´ai pas douté un instant, je

n´ai pas hésité.

176. Quand je suis arrivé au sommet, j´ai vu que c´était un paradis.

177. Il y avait là, la perfection de toutes les variétés de fleurs les plus

précieuses, des plus fines qui puissent exister, remplies de rosée,

splendides, et je me suis mis à les cueillir,

178. Elle me dit de te les donner de sa part, et qu´ainsi je te donnerai la

preuve ; que tu y verrais le signe que tu as demandé pour réaliser son

aimable volonté,

179. et pour que resplendisse la vérité de ma parole, de mon message,

180. les voici ; fais-moi la faveur de les recevoir."

181. Et aussitôt, il étendit son blanc poncho, dans le creux duquel il avait

déposé les fleurs.

182. Et au moment où toutes les fleurs précieuses tombaient à terre,

183. Le poncho se transforma en signe ici-même, car tout d´un coup apparut

l´aimable Image de la Parfaite Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, en la

forme et aspect que l´on voit encore aujourd’hui,

184. Et qui est conservée, maintenant, en sa petite maison aimée, dans sa

maison sacrée du Tepeyac, et que l´on appelle Guadalupe. "

(Nican Mopohua, écrit en nahuatl par Antonio Valeriano au milieu du XVIème siècle et publié par Luis Lasso de la Vega en 1649)

La Vierge de Guadalupe apparaissant à l'indien Juan Diego en 1531 (décor de l'église de San Juan Chamelco, Verapaz, Guatemala)

Quatre éditions des récits des Frères :

Fray Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, Collección « Crónicas de América », Dastin, S.L., Polígono industrial Európolis, calle M.9, 28230 Las Rosas (Madrid), 2002.

Une traduction en français : Diego de Landa, La fin du monde Maya : relation du Yucatan, Futur Luxe Nocturne Editions, 7 impasse Guilhamet, 31260 Mane, 2011

Fray Antonio de Remesal. O. P., Historia general de las Indias occidentales y particular de la gobernación de Chiapa y Guatemala, Biblioteca Porrúa, Editorial Porrúa, Av. República Argentina, 15, 06020 México.D.F., 1988.

Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Linkgua Ediciones S.L., Muntaner, 45 3° 1°, 08011 Barcelona, 2006.

Cinq sites où les textes sont disponibles :

Deux livres sur l'architecture des couvents et des églises :

Richard and Rosalind Perry, Maya missions, exploring colonial Yucatan, 2002, Espadaña Press, P.O. Box 30067 Santa Barbara, California 93130, Tel : 805 682-3664.

Richard and Rosalind Perry, More Maya missions, exploring colonial Chiapas, 1994, Espadaña Press, P.O. Box 30067 Santa Barbara, California 93130, Tel : 805 682-3664.

Piété mexicaine : la procession des Rois Mages, à Tizimin, au Yucatàn, 17 janvier 2024

Pour toute correspondance concernant ce site :

2025 "des

Frères chez

les Mayas"

Le tombeau de Philippe II á l'Escurial

Antigua Guatemala. Frère franciscain devant l’église de San Pedro, construite en 1654 pour servir de chapelle aux malades de l’hôpital de San Pedro, situé juste à côté.

Fray Pedro de Feria, Plaque de rue à Feria, Extremadure, Espagne.

Pedro de Feria (1524-1588), Frère dominicain, missionnaire auprès des Zapotèques puis Provincial de la province de Mexico et évêque du Chiapas pendant 14 ans, jusqu'à sa mort.

Un classique : Jacques Lafaye, Quetzalcóatl et Guadalupe, la formation de la conscience nationale au Mexique, Editions Gallimard, 1974