De multiples aventures

Dominicains et Franciscains en pays maya - XVIème siècle

Un voyage de Las Casas au Tabasco et au Chiapas

Pedro de Barrientos à Chiapa de Corzo

Las Casas contre les conquistadors

Fuensalida et Orbita, explorateurs

De nombreuses études

Un frere ethnologue, Diego de Landa

La connaissance des langues mayas

Deux enseignants, Juan de Herrera, Juan de Coronel

Deux freres historiens, Cogolludo et Remesal

Une multitude de constructions

Un Franciscain architecte, Fray Juan de Mérida

Le couvent de Valladolid au Yucatan

Le couvent d'Izamal et ses miracles

Au Yucatan, une église dans chaque village

Un Dominicain infirmier, Matias de Paz

Une difficile entreprise d'évangélisation

La fondation du monastère de San Cristóbal

La province dominicaine de Saint Vincent

Une évangélisation autoritaire

Les Franciscains et la religion maya

Un échec des franciscains à Sacalum, Yucatan

Domingo de Vico, martyr dominicain

La fin de l'aventure

Compléments

Las Casas et la liberté des indiens

L'Histoire Ecclésiastique Indienne de Mendieta

La route de l'évangélisation dominicaine au Guatemala

Le couvent de Ticul, vu par John Lloyd Stephens

Les Franciscains dans la vallée du Colca, au Pérou

La route des couvents du Yucatan au XVIème siècle

La mission dominicaine de Copanaguastla, Chiapas

A votre disposition, sur demande :

- des renseignements concernant les pays mayas,

- des textes numérisés sur la conquête et la colonisation des pays mayas

Correspondance :

moines.mayas@free.fr

|

UN DOMINICAIN INFIRMIER, MATIAS DE PAZ

|

Fray Matías de Paz est le créateur de l'hôpital des indiens de Santiago de los Caballeros de Guatemala (Antigua Guatemala). C'est un exemple de l'aide médicale apportée par les Frères, dans une période de grande misère et de destruction de la population indigène, sans défense face aux virus inconnus apportés d'Europe (variole, rougeole, etc.) et de surcroît surmenés par les travaux imposés par les Espagnols. Cette oeuvre des Dominicains se poursuit de nos jours.

Hospital San Carlos, Altamirano, Chiapas

L'hôpital a été créé en 1969 par la Mission Dominicaine

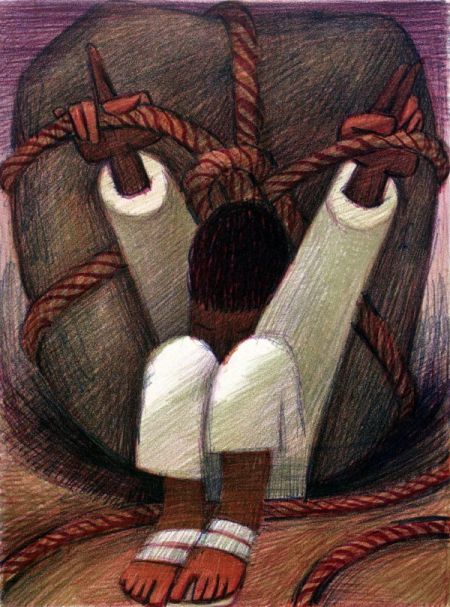

Les indiens sont exploités et maltraités par les colons espagnols

"La forte pression des espagnols ne leur laissait pas le choix (aux indiens) de conserver leur façon habituelle de travailler, en particulier à Santiago de los Caballeros (Antigua Guatemala), avec les édifices à construire sur le nouvel emplacement de la ville, qu’on choisit en mille cinq cent quarante et un : chaque habitant voulait aller plus vite que les autres pour terminer sa maison, et ces compétitions se faisaient aux dépens des pauvres indiens, soumis aux mauvais traitements et comme ils manquaient de nourriture ils tombaient malades et beaucoup mouraient adossés aux murs, ou dans les fosses qu’ils creusaient pour extraire la terre des murs en pisé. Les pères de Saint Dominique, qui avaient le coeur rempli de charité et d’amour de Dieu, ne pouvaient pas supporter cela, et étaient bouleversés en voyant tant de misère chez leurs prochains ; et en particulier le père Pedro de Angulo et surtout le père fray Matías de Paz, qui résidait plus souvent dans le couvent qu’aucun autre père, se donnèrent la charge d’y remédier. Ce dernier recueillit des aumônes et acheta un terrain proche du couvent, là où se trouve aujourd’hui l’ermitage de Notre-Dame de la Candelaria, le long du marché ou de la place de Saint Dominique ou comme on l’appelle aujourd’hui : la place du Comte."

Jean Charlot, cargador, Fine Arts Museums of San Francisco, 1933

Les Dominicains construisent l'hôpital des indiens d'Antigua Guatemala

"Le père fray Matías de Paz trouva donc un terrain sur lequel il construisit une maison couverte de paille, aussi bien qu’il lui fut possible, et il y recueillait les indiens malades qu’il rencontrait dans les rues, avec tant d’amour qu’il n’hésitait pas à les prendre sur les épaules quand ils ne tenaient plus sur leurs jambes."

"Cet hôpital des indiens se nourrissait dans le couvent de Saint Dominique, où on leur cuisinait le repas. Et comme les pères estimaient qu’ils étaient trop éloignés pour leur apporter la nourriture en temps et heure, et qu’ils ne pouvaient pas les visiter très souvent, comme leur grande charité l’exigeait, ils achetèrent aux frais de la communauté un autre terrain mitoyen du couvent, juste séparé par une rue. Le père Blas de Santa María, religieux de grande vertu et charité pour les pauvres, aida beaucoup le père Matías de Paz, dans ce changement d’hôpital. Ceux qui se présentaient dans le nouvel hôpital étaient si nombreux qu’ils ne tenaient pas dans les pièces, même en serrant les lits ; et le couvent n’était pas si riche qu’il puisse les accueillir tous correctement. Les pères décidèrent de faire appel à la générosité du très chrétien roi d’Espagne (Philippe II), et de lui rendre compte de leur initiative, en sollicitant une aumône perpétuelle en faveur du nouvel hôpital. Sa majesté reçut cette demande comme une personne qui ressentait en son âme les malheurs des misérables indiens, et en remerciant les pères de les soigner avec attention et charité, il écrivit à l’Audience, de Madrid, le dix huit mai mille cinq cent cinquante trois, par l’intermédiaire de son secrétaire Francisco de Ledesma, pour qu’elle l’informe s’il convenait de faire un hôpital pour les indiens et qu’elle en détermine le coût et l’assiette."

(Fray Antonio de Remesal, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, livre 9, chapitre 21)

Matías de Paz construit l'hôpital sans négliger la prière

"Le père fray Matías de Paz aurait pu faire honneur à la ville le plus célèbre d’Espagne qui l’aurait eu comme fils, et aux parents du lignage le plus noble qui l’auraient engendrés. On a un peu parlé de ce père à propos des années 1538 où il entra en religion, et ensuite en traitant de l’hôpital de San Alejo. Et il reste maintenant à décrire les pratiques habituelles et ordinaires de sa vie. […] Ce qui était merveilleux chez ce père, c’est qu’il passait toute la journée à faire des briques crues (adobes), à les poser, couvert de boue, souillé, à commander aux indiens ce qu’ils devaient faire pour la construction de la maison ; et il arrivait qu’étant très occupé à cela, on l’appelle pour dire la messe : il lâchait la règle ou la truelle qu’il avait en mains et souvent la pioche avec laquelle il creusait la terre, il s’arrangeait, allait à la sacristie, se lavait et partait dire une messe sublime, y répandait beaucoup de larmes et était aussi recueilli que s’il avait été en prières depuis très longtemps, méditant ainsi et contemplant les divins mystères de la mort et de la passion du Christ Notre rédempteur, et ceux de la fête du jour et de la commémoration que célébrait notre mère l’Eglise."

Il fait face à un tremblement de terre

"Une fois il était en train de prier dans l’église et la terre se mit à trembler avec une telle force, et il n’était pas nécessaire qu’elle tremble beaucoup pour produire de l’effet, qu’il lui sembla que l’église lui tombait dessus, et le bruit du toit en donna des signes : le frère Matías sortit dehors et dans le cloître il vit venir un indien qui courait. Il lui dit : Où vas-tu ? L’homme très agité lui répondit : Père la terre tremble, et il semble que le monde va s’effondrer, et je viens me réfugier à l’église pour me placer sous la protection du Saint Sacrement. Le père remarqua : alors comment cet indien, que j’ai baptisé hier moi-même, vient à l’église quand la terre tremble se mettre sous la protection de la présence de Dieu, et moi, religieux et chrétien de toujours, j’en sors et je vais dans la campagne ? Il rougit de lui-même et prit l’indien par la main et ils allèrent tous deux à l’église, et là attendirent en priant sans crainte ni peur les plus forts tremblements de terre. […] Il savait avec une grande perfection la langue mexicaine et celle du Guatemala, et déjà âgé commença à apprendre la langue des Mameyes avec une remarquable application."

(Fray Antonio de Remesal, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, livre 11, chapitre 5)

Un hôpital fondé au XVIIème siècle, celui de Saint Jean de Dieu, à Mérida, Yucatán (Reconstruction virtuelle)

"Constatant les maladies endémiques que les pauvres, espagnols et indiens, subissent dans ces régions, les conquistadors et les premiers colons, pris de pitié, voulurent leur offrir un abri à Mérida en créant un hôpital, il y a de cela quatre-vingts ans et plus, à l'heure où j'écris. Mon livre explique comment il fut créé, sous le patronage du Roi, comment son entretien revint à la charge de la ville, et comment il fut confié aux religieux de Saint Jean de Dieu. Son église comporte une seule nef, en maçonnerie ; elle est consacrée à Notre Dame du Rosaire. [...] C'est aussi un couvent depuis l'année mille six cent vingt cinq."

(Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, livre IV, chapitre XIV, Del hospital de San Juan de Dios: de nuestro convento de la Mejorada, y otras hermitas).

La chapelle de l'ancien hôpital de Saint Jean de Dieu aujourd'hui (mars 2024)

Un autre témoignage sur les épidémies désastreuses du XVIème siècle, cette fois au Chiapas, dans un village proche de Ciudad Real (San Cristobal de Las Casas) :

Les Dominicains viennent en aide aux indiens malades

"Une grave pestilence [de variole] débuta en mai de cette année-là [1565] à Cinacantlán, et se répandant assez rapidement emporta la moitié des habitants. Elle fit le plus de dégâts chez les femmes, les enfants et les jeunes gens. Beaucoup d’hommes moururent, mais pas autant, toutefois ceux qui partirent étaient les plus notables du village. Les plus nobles, les plus riches, et les plus habiles, et parmi eux tous les musiciens de l’église ; et il ne resta dans le village que cinquante personnes épargnées par la mort. Au début ils s’aidaient bien les uns les autres, jusqu’à ce qu’ils tombent tous malades. Ensuite ils souffrirent d’une très grande inanition, car ils n’avaient personne pour les servir, bien que la plupart avaient chez soi des poules, du maïs et de l’argent. Dans le couvent on préparait de nombreux plats de mouton et de poule. On apportait du pain de l’extérieur, et tout était distribué dans le village. Chez les pères on cuisinait un grand pot-au-feu pour les plus nécessiteux, et là on leur donnait le pain et les conserves, les unes faites sur place, les autres apportées de la ville, et ce n’était pas suffisant pour la multitude des malades, certaines maisons ayant huit malades, et d’autres encore plus."

Ciudad de Guatemala, les urgences de l'Hôpital Général San Juan de Dios (2023)

Ils les aident à mourir

"Presque tout le couvent de Ciudad Real accourut pour les confessions et les enterrements. Le père provincial fray Tomás de la Torre fut appelé, et il vint aussitôt avec le prieur, et ils n’arrêtaient pas de jour ni de nuit, allant d’une maison à l’autre, et quand ils retournèrent au couvent pour s’occuper de ses affaires, ils envoyèrent d’autres pères très diligents et les frères lais, qui furent de grande utilité. Ils étaient toujours deux, et parfois quatre pères, confessant toute la journée, qui se dépêchaient de manger lorsqu’ils se mettaient à table pour retourner à leur saint exercice. Et on tint pour miraculeux que frère Juan Bautista, et frère Alonso de San Isidro, qui depuis le début de la peste jusqu’à sa fin ne quittèrent pas l’endroit, aient pu supporter tant de travail. On avait désigné des hommes pour amener les malades à la confession, d’autres pour porter les morts, en les laissant à la porte de l’église sans chant ni son de cloches afin de ne pas attrister les malades, et ils les enterraient en deux fois chaque jour dans deux grandes fosses. Il est certain que, en dehors des nombreux malades qui perdirent très vite la parole en raison de la gravité du mal, aucune personne capable de raison ne laissa de se confesser, et beaucoup avec autant de dévotion et de larmes, que s’ils avaient de longue date traité des choses de l’esprit."

(Fray Antonio de Remesal, Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, livre 10, chapitre 18)

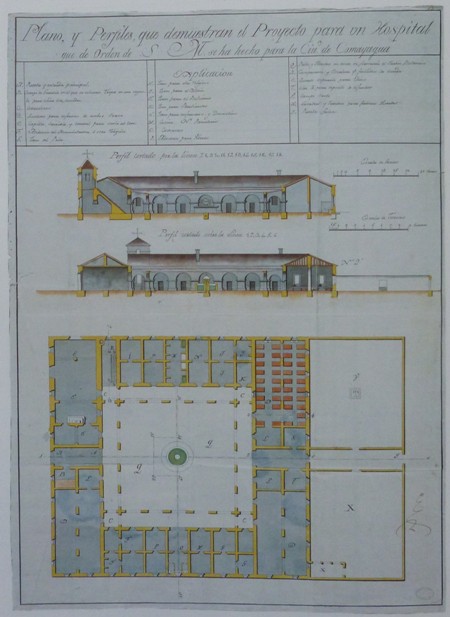

Plan de l'Hôpital de San Juan de Dios de Comayagua, Honduras, dessiné par Juan de Ampudia y Valdéz, 1783, Archivo General de Indias, Sevilla

Francisco

Hernández, "

« Les fièvres étaient contagieuses, intenses et continues, épidémiques et souvent léthales. La langue sèche et noire. La soif était intense, l’urine de couleur vert-mer, vert végétal ou noire, et de temps en temps passait du vert au pale. Le pouls était fort et rapide, mais pouvait devenir faible et parfois presque nul. Les yeux et le corps jaune. Délire et confusion. (Il apparaissait) des pustules derrière une ou les deux oreilles, des tumeurs dures et douloureuses, des douleurs cardiaques, thoraciques et abdominales, tremblements et grande anxiété, dysenterie ; le sang qui s’écoulait d’une veine percée était de couleur vert ou très pâle, sec et sans sérosité. Gangrène et lésions envahissaient les lèvres, les pudenda et autres parties du corps avec des membres putréfiés, et le sang s’écoulait des oreilles ; et en vérité, chez de nombreuses personnes le sang s’écoulait du nez. De tous ceux qui rechutaient, pratiquement aucun ne survivait. Beaucoup de ceux qui saignaient du nez, et lorsqu’ils étaient correctement soignés, survivaient, les autres périssaient. Ceux qui souffraient de dysenterie (s’ils étaient soignés) survivaient en majorité ; de même les abcès derrière les oreilles n’étaient pas mortels, en particulier si on arrivait à les percer et à en faire sortir le sang et le pus. En outre, ceux qui urinaient avec un flot abondamment et pâle (à l’autopsie) présentaient un foie hypertrophié, un cœur de couleur noire dont s’échappait un liquide jaunâtre et ensuite un sang noir, la rate et les poumons noirs et semi-putréfiés, la bile pouvait être visible à sa place, l’estomac sec et le reste du corps quel que soit l’endroit extrêmement pâle. Cette épidémie attaquait de préférence les jeunes et seulement rarement les personnes âgées qui, lorsqu’elles étaient atteintes, guérissaient fréquemment.

"

Antigua Guatemala : l'entrée de l'ancien Hospital privado Hermano Pedro

L’organisation de la médecine à Antigua Guatemala, au XVIIème siècle, témoignage d’Antonio de Fuentes y Guzman :

"En plusieurs endroits de notre ville, il y a six hôpitaux d’illustre et exemplaire fondation : les trois qui incombent au soin des fils fervents de Saint Jean de Dieu, père des pauvres, l’Hôpital royal de Saint Jacques, le principal, celui de Saint Lazare, hors les murs, où l’on soigne ceux qui sont touchés par la maladie du même nom, et celui de Saint Alejo, institué et exclusivement destiné au soin des indiens de la vallée et des indiens malades issus des provinces. Ce dernier n’est pas peu utile à ces gens si démunis et pauvres, qui faute de soins et d’aide, mourraient du fait de leur extrême dénuement, plus que de la gravité et de la douleur des maladies.. Parmi les trois autres hôpitaux restants, le premier est celui de l’illustre confrérie de l’apôtre fondateur de l’église Saint Pierre, destiné à l’aide et au soin des clercs, prêtres, diacres et sous-diacres pauvres, ses frères, et les deux autres réservés aux pauvres convalescents, l’un pour les hommes, l’autre pour les femmes, sous l’égide de Notre Dame de la Merci ; l’un d’entre eux est une remarquable œuvre d’art, à la fois par la simplicité de son admirable édifice et par l’extraordinaire ornement de sa magnifique église, raffinée et extravagante, ainsi que par l’élégance soignée de ses foisonnants jardins fleuris et la fertilité, la perfection éclatante de ses merveilleux vergers. […]

Afin de soigner et de soulager les hommes malades, notre ville possède trois pharmacies publiques et deux autres, privées, établies dans deux couvents de religieux, qui distribuent gratuitement une grande quantité de simples et de de préparations. Elles y consacrent chaque année un fort montant en Pesos, sans compter la généreuse aumône de chaque semaine, en médecines et en argent, que répartit la pharmacie du couvent de Monseigneur Saint Dominique ; l’un et l’autre don sont de grand secours aux pauvres."

(Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1643-1700), Historia de Guatemala o recordación florida, discurso historial, demostración natural, material, militar y politica del Reyno de Goathemala)

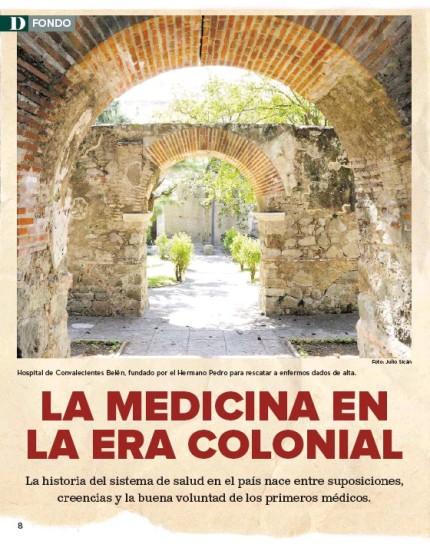

Hôpital des convalescents Bélen (Bethléem), fondé par le Frère Pedro. La médecine à l'époque coloniale. L'histoire du système de santé au Guatemala nait entre suppositions, croyances et la bonne volonté des premiers médecins. Source D Fondo, 2015.

Un Franciscain infirmier, Gaspar de Molina, au Yucatan :

"Il y eut un autre frère lai, nommé Fray Gaspar de Molina, qui quitta la Province des Anges, en Espagne, pour celle du Yucatan ; il était infirmier là-bas et le fut ici pendant plus de soixante ans. C’était un excellent pharmacien et si bon connaisseur des maladies qu’il fit office de médecin avec beaucoup de succès. Ce qui le rendait si efficace dans ce métier, c’est qu’il avait beaucoup de charité pour les malades, si bien qu’il ne s’éloignait pas un seul instant de son infirmerie en cas d’urgence, même la nuit. Cela lui était très facile car ce saint homme avait un penchant naturel à servir et à soigner à toute heure les malades. Pour mieux leur venir en aide, il leur passait une chemise, les couvrait seulement d’une peau de vache et d’un coussin de cuir et il s’installait sur place près du malade qui en avait le plus besoin. Et aussitôt qu’il entendait une plainte, il accourait auprès de celui qui le nécessitait. Il n’eut jamais de cellule à lui : d’une part il n’avait pas d’autre vêtement que celui qu’il portait et ne se changeait pas ; d’autre part la pharmacie et l’infirmerie étaient ses deux logements et il vivait dans l’une ou l’autre en fonction des besoins. Sa foi et sa vertu étaient bien connues et très estimées de tous et je peux dire, sans le flatter, que c’était un saint homme."

(Bernardo de Lizana, Historia de Yucatán, devocionario de Nuestra Señora de Izamal y conquista espiritual, seconde partie, chapitre XIV, de trois frères lais, très saints hommes de notre Province)

Ciudad de Guatemala, mars 2022, le personnel des hôpitaux manifeste devant le Ministère de la santé pour obtenir le paiement de leurs salaires

Diego López de Cogolludo décrit l'épidémie de fièvre jaune de 1648 qui ravagea le Yucatan :

"S’il est fréquent dans d’autres lieux que les pestes soient un accident commun qui atteint tous de la même façon, il n’en fut pas de même au Yucatan où régna une grande confusion. Il était impossible de dire de quelle maladie il s’agissait car elle était inconnue des médecins.

"Le plus fréquent chez les malades était l’arrivée soudaine de très pesants et très intenses maux de tête et de douleurs de tous les os du corps, si violentes que le malade semblait se disloquer comme si une presse écrasait ses os. Peu de temps après la douleur, survenait une forte fièvre qui provoquait du délire chez la plupart mais pas chez tous. Des vomissements ressemblant à du sang pétrifié y faisaient suite, et parmi ceux qui en étaient atteints, peu restaient en vie. Chez d’autres elle provoquait des flux de ventre d’humeur corrompue qui occasionnait ce qu’ils appelaient la dysenterie, mais sans vomissements, et chez d’autres, elle provoquait des nausées très violentes, sans arriver à évacuer, et beaucoup d’autres souffrirent de fièvre avec des douleurs des os sans aucun des autres accidents.

"Pour la plupart, au troisième jour la fièvre paraissait disparaître totalement, ils disaient qu’ils ne ressentaient plus aucune douleur, le délire cessait conversant avec toute leur raison, mais ils ne pouvaient ni manger ni boire quoi que ce soit, et ils survivaient encore et cela durait un ou plusieurs jours, pendant lesquels, tout en parlant et en disant qu’ils étaient bien, ils expiraient. Beaucoup d’entre eux ne dépassèrent pas le troisième jour, les plus nombreux moururent au début du cinquième et très peu atteignirent le septième, si ce n’est ceux qui survécurent et parmi ces derniers les plus nombreux étaient les plus âgés. Chez les jeunes garçons, les plus robustes et en pleine santé, la maladie se manifestait avec plus de violence et entraînait la mort plus rapidement."

López de Cogolludo, Historia de Yucathan (1688, lib. xii, cap. 12, et seq.), traduction Jean-Pierre Bocquet.

Le "Centro de Investigaciones Hidayo Noguchi" á Mérida. Noguchi identifia le virus de la fièvre jaune en 1919, ici au Yucatán

2025 "des Frères chez les Mayas"

|

Vestiges du couvent des Dominicains à Antigua Guatemala (aujourd’hui occupés par un hôtel et par le Centro cultural Santo Domingo)

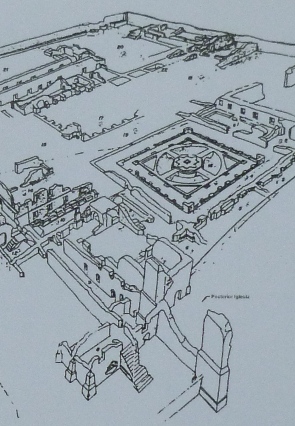

Le couvent dominicain de Santiago de los Caballeros (Antigua Guatemala) abritait une cinquantaine de frères. Il fut fondé en 1543, édifié au cours des dix années suivantes, agrandi et transformé pendant le XVIIème siècle. Il fut détruit par le tremblement de terre de 1773. Les ruines ont servi ensuite de carrière, si bien qu’il ne reste que les fondations.

Les ruines du couvent des Dominicains, au sein de l’hôtel Casa Santo Domingo, à Antigua Guatemala

C’était le couvent le plus important de la ville, siège de la province dominicaine de San Vicente de Chiapa y Guatemala et de la chaire de théologie.

Habits dominicains ; Centro cultural Santo Domingo, Antigua (Guatemala)

Vidas Ejemplares, El hermano Pedro de Betancourt, Novaro éditeur, Mexico, 1958. Vie du frère Pedro de Betancourt, (1626-1667) créateur d'hôpitaux et d'écoles pour les pauvres, canonisé en 2002